上周蹲在电脑前赶稿,刷到江苏城市足球联赛决赛的解说片段时,我刚咬了口重庆小面——解说员扯着嗓子喊“人生就像这场球,南通的冲劲是火锅里的毛肚,要脆要快;泰州的坚韧是老坛酸菜,得熬着才香,重要的是跌倒了还能爬起来往前跑”,差点让我把辣油溅在键盘上。

这段没加滤镜的“脱口而出”,后来成了网友嘴里的“满分作文模板”:有人把截图存进“高考素材文件夹”,备注“写议论文再也不用编例子”;有人做成手机壁纸,配文“比我爸的‘人生大道理’顺耳一百倍”;甚至有个刚失恋的师妹发消息说:“昨晚哭着刷到,突然觉得分手也不是什么天塌下来的事。”

为什么一场地方球赛的解说,能比某些精心包装的“爆款文案”更戳人?我找文学博士赵京强聊了聊,他的话倒让我想起当年做电视台记者时的经历——那会跟体育频道的老大哥跑赛事,他们总说“解说员的嘴,是连接球场和观众的桥”。赵京强说,苏超解说词的走红,是“把生活揉进了足球里”:没有华丽的辞藻,只有“能听懂的人话”;没有刻意的煽情,只有“刚从生活里捞出来的真实”。

“你看决赛里那几句,‘不必纠结当下,不必忧虑山海自有归期’——不是什么文艺腔,是球场上的球员跑累了还在拼,看台上的观众喊哑了还在加油,这些‘活着的瞬间’凑成的话,能不戳人吗?”赵京强举了个例子,之前有个足球迷跟他说,“以前看球只盯进球,现在居然会因为解说词哭”——因为解说员把“足球之外的人生”,做成了“能咬到的糖”。

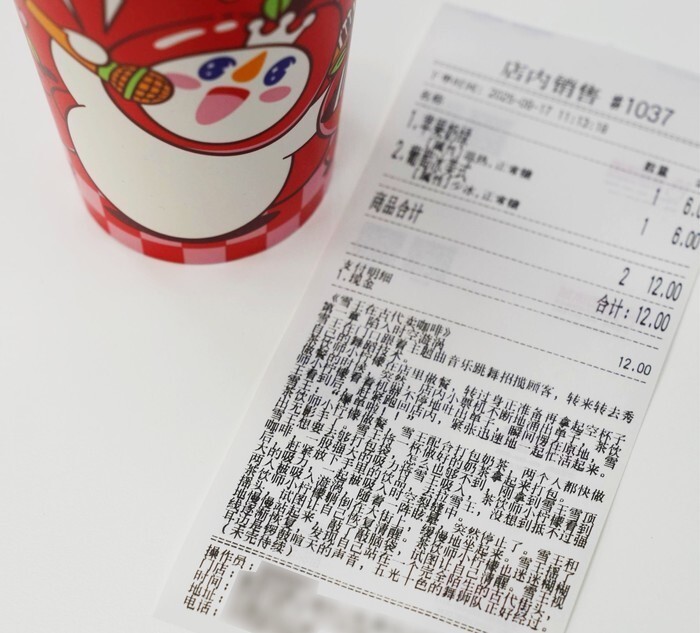

其实不止苏超的解说词,最近蜜雪冰城小票上的连载小说《雪王在古代卖咖啡》也火了。有网友为了凑齐故事线,连续一周去买珍珠奶茶,小红书上全是“换小票互助帖”,有人调侃“现在买奶茶不是为了喝,是为了追更”。赵京强说,这俩事本质一样:“文学从来不是躲在书店里的‘老古董’,它是藏在生活里的‘小惊喜’——可以是解说词里的人生道理,可以是小票上的搞笑小说,甚至是短视频里的一句文案。”

想起去年做热榜选题时,有读者留言问“现在还有人看文学吗?”可看看身边:地铁上刷的短剧改编自网络小说,奶茶店的小票印着小说片段,连一场地方足球赛的解说都成了“满分作文”——文学哪有过时?它只是换了件“接地气的外套”,从书架上跳下来,钻进了我们的烟火气里。

赵京强说过一句让我记到现在的话:“好的文字从来不是写出来的,是‘活’出来的。就像苏超的解说员,他没想着要当‘文案大师’,只是把看球时的感触喊了出来,可恰恰是这种‘不装’,撞进了最多人的心里。”

那天晚上,我翻出决赛的回放再看——解说员喊到“诸君,向前跑就对了”时,镜头扫过看台上的观众:有穿校服的学生举着加油牌蹦跳,有扛着摄像机的记者抹眼泪,还有个抱着孩子的妈妈指着球场说“你看,叔叔们没放弃”。

原来最动人的“满分作文”,从来不是在作文本里写出来的,是在球场上、在奶茶店、在我们每个人的生活里“熬”出来的——就像重庆小面的辣,像老火锅的麻,像足球场上的汗水,像我们每天早高峰挤地铁的勇气。

苏超的解说词火了,可火的从来不是那几行字,是藏在字里的“我们的生活”——是你加班到十点的路灯,是我失恋时喝的奶茶,是所有人“跌倒了还能站起来”的模样。

足球场外的“满分作文”,写的从来不是别人的故事,是我们自己的“人间清醒”。