糯米是前一天泡的,装在竹篮里沥着水,颗颗饱满得像刚剥壳的珍珠。灶上的大铁锅烧得滚烫,木甑坐上去,蒸汽裹着糯米香往天上钻,连路过的阿黄都凑过来,蹲在灶边摇尾巴。“要蒸到米芯都软了才行!”掌灶的罗叔抹了把汗,灶里的柴火燃得正旺,映得他脸上红扑扑的。

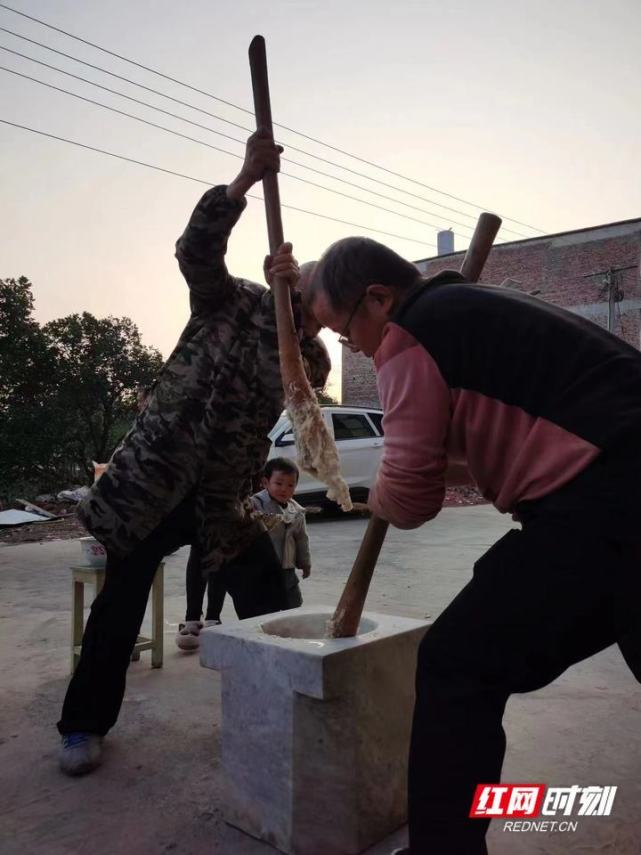

等糯米蒸好,最热闹的环节来了:两个小伙子攥着粗木槌,对着石臼里的热糯米“哐哐”捣——捣一下,旁边的婶子就用湿毛巾翻一下,糯米慢慢从颗粒变成了黏糊糊的“米泥”,香气越来越浓,围观看的小娃娃们开始踮脚,咽着口水喊“我要第一个吃!”

捣好的米泥刚端出来,早等在旁边的几个阿姨就围上去,伸手揪下一团,快速揉成圆滚滚的糍粑——动作快得像变魔术,不一会儿,竹匾上就排满了“小月亮”。“这圆代表团团圆圆!”揉糍粑的王婶笑着说,“每年都要做几十斤,给在外打工的娃留着,他们说外面的糍粑没家里的味儿。”

65岁的罗奶奶搬着小马扎坐在旁边,摸着竹匾里的糍粑叹气:“我嫁过来的时候,还是用石磨磨糯米,现在有了电动磨,但抖糍粑还是得用木槌——这手劲儿里,有咱村的根呐。”旁边刚大学毕业的小罗举着手机拍视频:“我要把这画面发朋友圈,让城里的同学看看,咱乡下的年有多热闹!”

太阳快落山时,晒谷场上的糍粑已经晾得半干,每家每户都分了满满一袋。罗大哥捧着刚凉好的糍粑往我手里塞:“姑娘,尝一口,热乎的!”咬下去,糯米的香糯裹着淡淡的甜味,像小时候奶奶藏在灶头的糖——那是年的味道,是邻居递过来的热乎劲儿,是在外的人魂牵梦绕的“家”。

其实抖糍粑哪是做吃的?木槌敲在石臼上的声音,是村里人凑在一起的热闹;婶子们揉糍粑的手,是藏在糯米里的乡情;小娃娃们抢糍粑的笑声,是来年丰收的盼头。耒阳的年,就藏在这圆滚滚的糍粑里——没有华丽的包装,却比任何礼物都让人暖心。