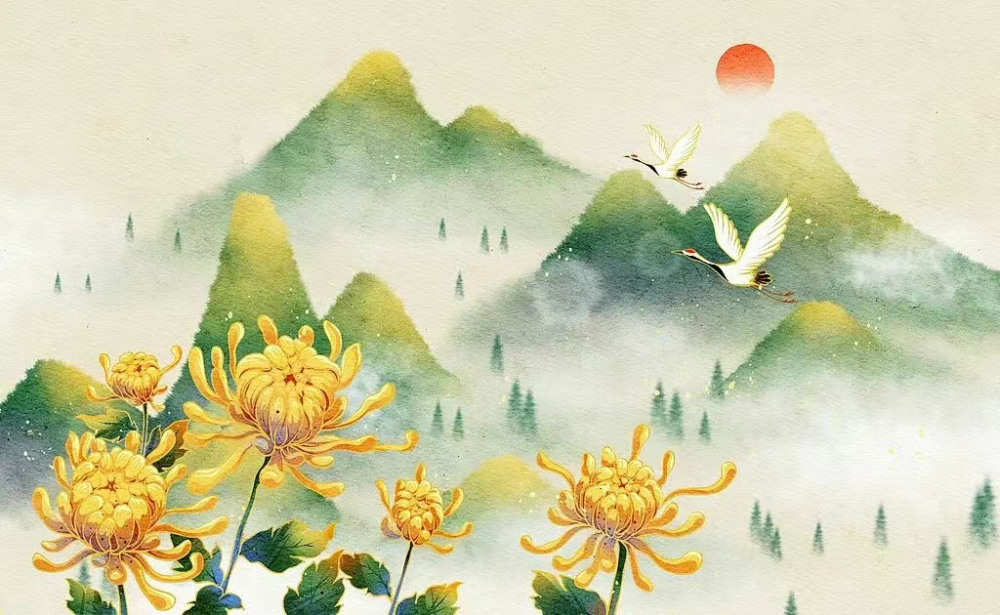

后天就是农历九月初九重阳节,重庆街头的桂香裹着凉风吹得人鼻尖发痒,巷子里的糕点铺已经摆上了蒸得软糯的重阳糕——可比起抢着买糕,家里长辈的养生更该“抓重点”。昨天跟小区里的张阿姨聊天,她笑着说“每年重阳都吃糕,可去年秋天还是咳了整月”,才发现好多人把“重阳养生”当成了“重阳吃啥”,却漏掉了老辈人反复念叨的“补、养、护”三个字。

“补”:用家常食材把气血“补进去”

不是让你给爸妈买贵得吓人的保健品,而是用最普通的食材“温温柔柔补气血”。张阿姨的女婿是中医,她教我一个方子:人参10克、生黄芪20克、当归20克,再加30克桂圆,要么炖鸡汤,要么煮成粥,或者直接泡水当茶喝。“我家老头之前总说手脚凉,喝了半个月,现在晚上看电视不用裹毛毯了”,她说得实在——秋天气虚,这些食材刚好能把“散掉的气”收回来,比那些堆砌名贵药材的汤靠谱多了。

“养”:对付秋燥要“会喝水、会泡脚”

最近门诊里的老人咳嗽、皮肤干的特别多,都是秋燥闹的。别光让爸妈“多喝水”,要“会喝”:多吃点番茄、山楂、秋梨这种酸甜口的,能润喉咙;家里开空调的话,放个加湿器或者养几盆绿萝,不然地板干得掉渣,老人的皮肤更容易痒。还有泡脚——“秋天泡脚,肺腑润养”是老理儿,但得注意“别作”:水温别超过40度,泡15到20分钟就行,千万别追求“大汗淋漓”。我妈之前就是贪热,把脚烫得通红,反而伤了阳气,现在改成温温的水,泡完脚裹上袜子,晚上睡觉都踏实了。

“护”:护的是阳气,更是情绪

最容易忘的“护”,其实是两件事:一是护阳气,二是护心情。先说起居:秋天要“早卧早起”,不是让你凌晨5点爬起来,而是比夏天早半小时睡觉,早上6点半左右起——这样能减少血栓的风险,对预防脑血栓有好处。还有午睡,别让爸妈睡太久,20到30分钟刚好,我爸之前睡俩小时,起来反而头晕,现在调短到25分钟,下午打太极都有劲儿。

再说情绪——秋天天黑得早,日照少,老人容易“悲秋”,要么说“树叶落了,人也老了”,要么窝在沙发上不说话。这时候别光说“别瞎想”,要“做点什么”:比如陪他们去公园赏菊,或者约上老同事下棋,实在没时间,每天打个10分钟视频,问问“今天吃了什么”“楼下的猫又来没”——比买一堆补品管用多了。昨天遇到楼下的王大爷,他说“重阳节要跟老伙计们去爬歌乐山”,我赶紧提醒他“穿厚点,早上山上冷”,其实他要的不是“提醒”,是“有人在意”。

其实重阳的意义从来不是“吃什么”,而是“怎么让老人舒服”。那些老辈人传下来的“禁忌”,比如“少吃2肉”不是不让吃,是怕你吃多了消化不了;“多吃3菜”不是让你顿顿吃,是想让你多补点维生素——说到底,都是“怕你受罪”的心意。

今天下班路过超市,我买了点桂圆和秋梨,打算晚上给爸妈煮个梨汤。毕竟,最好的养生从来不是“照着方子抓药”,而是“把关心放进日子里”——比如帮他们调一下泡脚水的温度,比如陪他们坐下来喝碗热粥,比如多问一句“今天开心吗”。

重阳到了,别让“养生”变成口号,把那些“小细节”变成“日常”,就是给长辈最好的礼物。